- 国内站

- 国际站

No data

多所985高校已官宣扩招方案!

北京大学宣布,新增招生计划将重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域。上海交通大学宣布将继续增加150名本科招生名额,重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态,扩大人工智能、集成电路、生物医药、医疗健康、新能源等学科领域的招生规模。武汉大学也明确,着力培养人工智能与多学科交叉的复合型人才。优质本科扩容迎来的,是一场新工科人才的储备扩充。

| 新工科政策,鼎力支持!

在科技革命和产业变革加速演进的背景下推进新工科、新医科、新农科、新文科的“四新”建设,加快培养紧缺人才是高等教育应对未来挑战的战略先手棋,是高等教育人才培养的“中国方案”。工学是我国高等教育中规模最大的学科门类。“四新”建设中,新工科的建设任务尤为艰巨。

究竟何为 “新工科”?简单来说,它是对整个工科教育体系发起的一场全面革新。一方面,要开拓创新一批面向未来发展蓝图的新兴工科专业,抢占科技与产业发展的战略制高点;另一方面,对于现有的传统工科专业,也需要进行全方位的改造升级,使其焕发出新的生机与活力。新工科以 “全新的工科专业、工科领域的全新要求” 为核心内涵,格外注重学科间的深度交叉融合,力求在融合中孕育新的突破,从而源源不断地为社会培养工科类专业的紧缺人才。

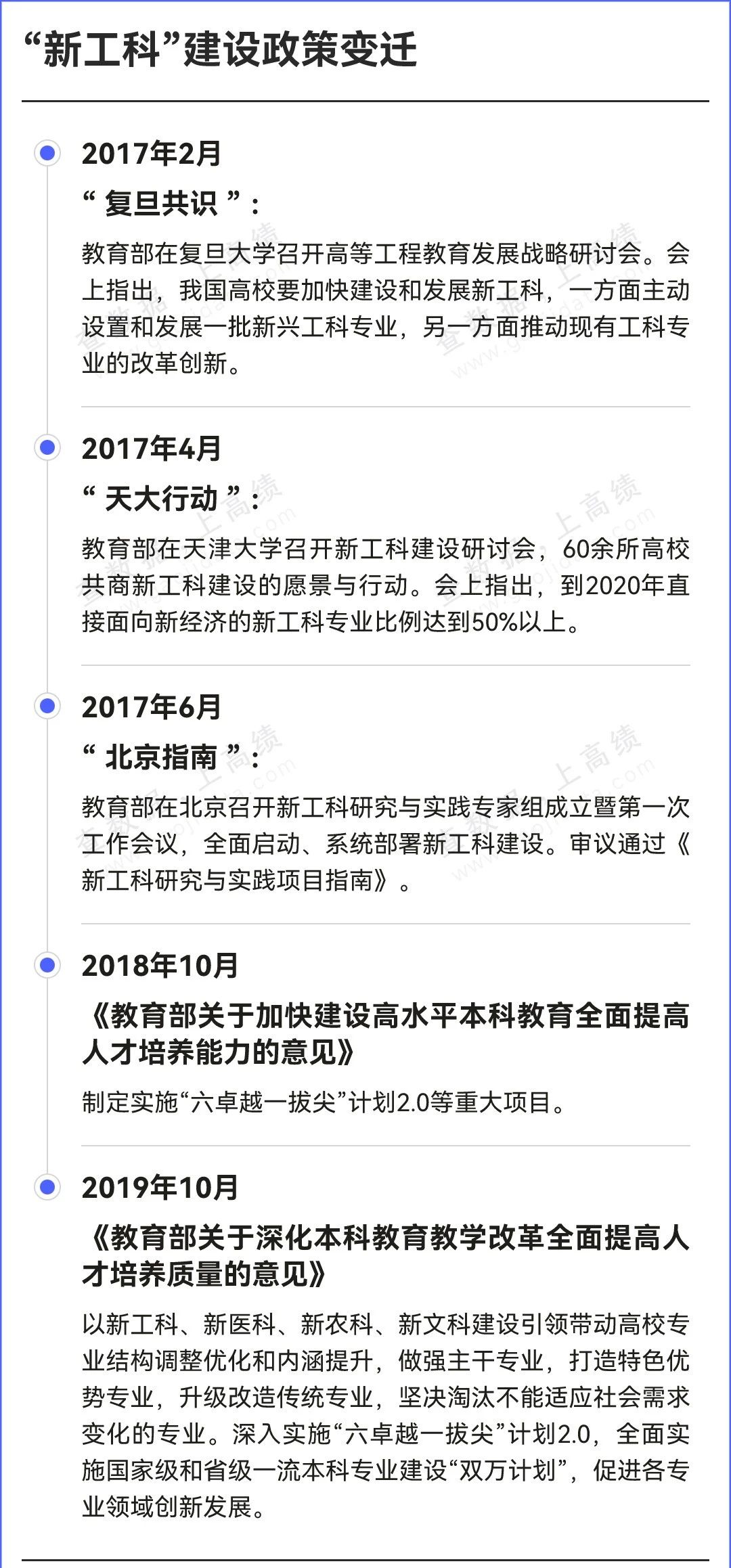

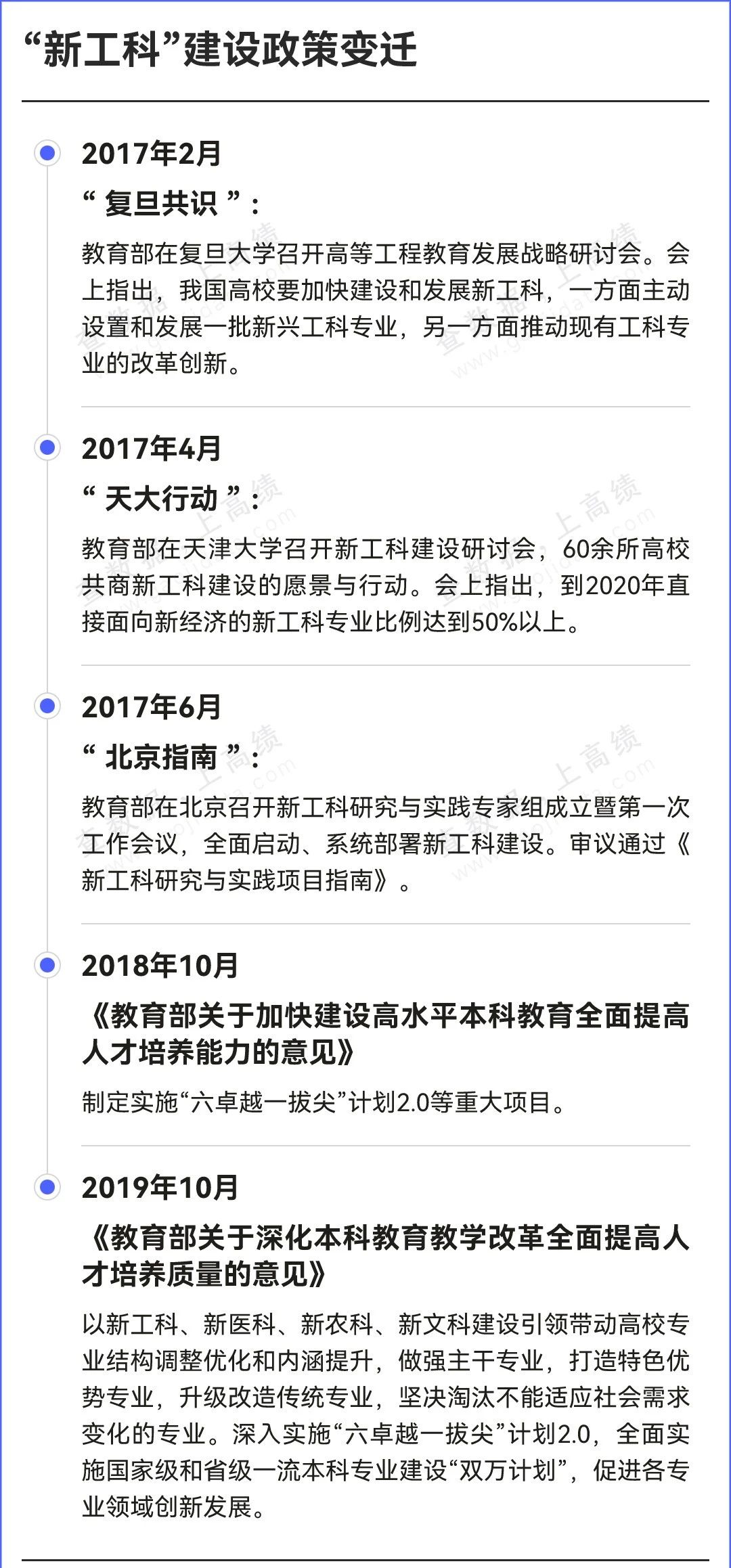

回顾新工科建设的发展历程,从具有标志性意义的 “复旦共识”“天大行动”“北京指南” 这新工科建设 “三部曲”,到先后启动的两批国家级新工科研究与实践项目,新工科建设正逐步从初期的热烈探索迈向稳健扎实的深入实践阶段,在高等教育的广阔战线上,已然构建起一幅百花争艳、日新月异的崭新格局。

随着国家与地方一系列相关政策的稳步落地与有效实施,各大高校在新工科建设的道路上奋勇前行、不遗余力。在活跃教育教学改革实验、建设独具特色的新型学院、强化紧缺人才培养力度、培育卓越拔尖创新人才、大力推动创新创业教育等诸多方面,均取得了令人瞩目的显著成效,为紧密对接新经济的蓬勃发展注入了强劲动力。

复旦大学的改革实践便是其中的典型代表。复旦大学校长金力在接受采访时透露,复旦大学所推行的改革是全方位、系统性的,涵盖了教育教学、人事制度、新工科建设、科研成果转化以及校园设施更新等多个关键领域。无独有偶,南京大学也通过发布文章的形式,向外界详细介绍了学校在苏州校区开展 “新工科” 建设所取得的丰硕成果。中山大学同样积极投身于新工科建设的浪潮之中,校长高松公开表示,目前工科教师在专任教师中的占比已达三分之一。并且,中山大学已制定宏伟规划,未来将在新一代信息技术、生物技术、制造技术、新材料、新能源以及量子科技等具有广泛影响力和强大带动作用的领域,进行前瞻性的战略布局。越来越多的顶尖综合类大学纷纷深化改革,在新工科建设的道路上持续深耕、砥砺奋进。

| 新工科平台:加快建设!

在新工科的建设中,大学的组织形式也在不断推陈出新、与时俱进。为了更好地培养高端工程人才,众多高校纷纷设立卓越工程师学院;为了紧密贴合当前产业的紧迫需求,现代产业学院应运而生;而着眼于未来发展的趋势,未来技术学院也相继成立。这些创新型学院的出现,犹如为工程人才的创新培养搭建起了一座座坚实的桥梁与广阔的平台。

自 2022 年至 2024 年,教育部先后分三批公布了国家卓越工程师建设高校名单。清华大学、浙江大学、北京航空航天大学等 32 所高校成功入选,成为培养卓越工程师的重要基地。2021 年 12 月 30 日,教育部官网发布了一则重磅通知 ——《教育部办公厅 工业和信息化部办公厅关于公布首批现代产业学院名单的通知》,在这一通知中,49 所高校的 50 个现代产业学院脱颖而出,成功入选首批名单。同年,备受瞩目的首批未来技术学院名单也正式尘埃落定,北京大学等 12 所高校幸运上榜。这些学院的成立与发展,将为新工科人才的培养提供更为优质、高效的教育资源与实践环境。

| 新工科专业:优化调整!

新工科建设的深入推进,必然要求打破传统学科之间的壁垒,实现学科的深度融合与协同发展。同样,在本科层次的人才培养过程中,专业结构的优化调整也在紧锣密鼓地进行。如今,人工智能、智能制造工程、数据科学与大数据技术等极具时代特色的新工科专业,正在全国范围内加速布局与推广。这些新兴专业的出现,不仅顺应了科技与产业发展的潮流,更为培养适应新时代需求的新工科人才奠定了坚实的专业基础。

截图自《中国高校新工科发展报告(2024)》

新工科建设作为中国高等教育主动出击、积极应对全球竞争的有力武器,以及服务国家战略需求的关键举措,其意义非凡。它既是教育系统对 “教育强国、科技强国、人才强国” 战略的生动实践与积极回应,也是推动产业转型升级、塑造未来竞争优势的一项基础性、战略性工程。在未来的发展道路上,新工科建设必将持续发挥重要作用,为我国的经济社会发展与科技进步注入源源不断的强大动力。

来源:高绩,软科等,爱科会易仅用于学术交流,若相关内容侵权,请联系删除。

多所985高校已官宣扩招方案!

北京大学宣布,新增招生计划将重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域。上海交通大学宣布将继续增加150名本科招生名额,重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态,扩大人工智能、集成电路、生物医药、医疗健康、新能源等学科领域的招生规模。武汉大学也明确,着力培养人工智能与多学科交叉的复合型人才。优质本科扩容迎来的,是一场新工科人才的储备扩充。

| 新工科政策,鼎力支持!

在科技革命和产业变革加速演进的背景下推进新工科、新医科、新农科、新文科的“四新”建设,加快培养紧缺人才是高等教育应对未来挑战的战略先手棋,是高等教育人才培养的“中国方案”。工学是我国高等教育中规模最大的学科门类。“四新”建设中,新工科的建设任务尤为艰巨。

究竟何为 “新工科”?简单来说,它是对整个工科教育体系发起的一场全面革新。一方面,要开拓创新一批面向未来发展蓝图的新兴工科专业,抢占科技与产业发展的战略制高点;另一方面,对于现有的传统工科专业,也需要进行全方位的改造升级,使其焕发出新的生机与活力。新工科以 “全新的工科专业、工科领域的全新要求” 为核心内涵,格外注重学科间的深度交叉融合,力求在融合中孕育新的突破,从而源源不断地为社会培养工科类专业的紧缺人才。

回顾新工科建设的发展历程,从具有标志性意义的 “复旦共识”“天大行动”“北京指南” 这新工科建设 “三部曲”,到先后启动的两批国家级新工科研究与实践项目,新工科建设正逐步从初期的热烈探索迈向稳健扎实的深入实践阶段,在高等教育的广阔战线上,已然构建起一幅百花争艳、日新月异的崭新格局。

随着国家与地方一系列相关政策的稳步落地与有效实施,各大高校在新工科建设的道路上奋勇前行、不遗余力。在活跃教育教学改革实验、建设独具特色的新型学院、强化紧缺人才培养力度、培育卓越拔尖创新人才、大力推动创新创业教育等诸多方面,均取得了令人瞩目的显著成效,为紧密对接新经济的蓬勃发展注入了强劲动力。

复旦大学的改革实践便是其中的典型代表。复旦大学校长金力在接受采访时透露,复旦大学所推行的改革是全方位、系统性的,涵盖了教育教学、人事制度、新工科建设、科研成果转化以及校园设施更新等多个关键领域。无独有偶,南京大学也通过发布文章的形式,向外界详细介绍了学校在苏州校区开展 “新工科” 建设所取得的丰硕成果。中山大学同样积极投身于新工科建设的浪潮之中,校长高松公开表示,目前工科教师在专任教师中的占比已达三分之一。并且,中山大学已制定宏伟规划,未来将在新一代信息技术、生物技术、制造技术、新材料、新能源以及量子科技等具有广泛影响力和强大带动作用的领域,进行前瞻性的战略布局。越来越多的顶尖综合类大学纷纷深化改革,在新工科建设的道路上持续深耕、砥砺奋进。

| 新工科平台:加快建设!

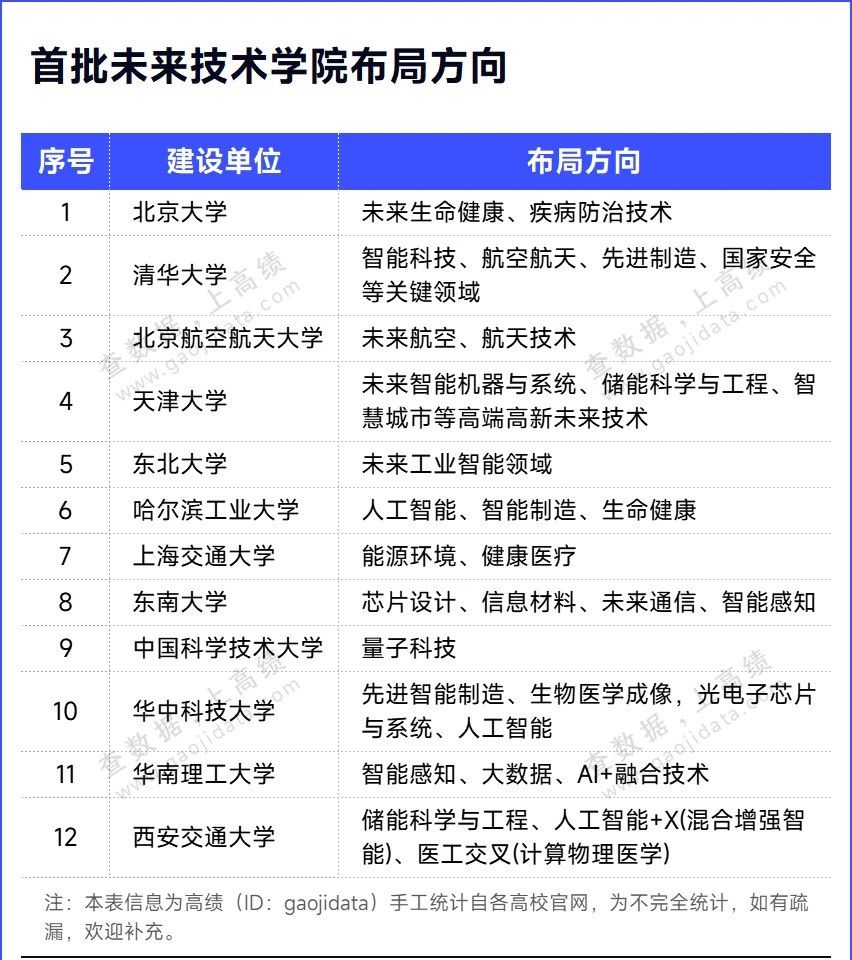

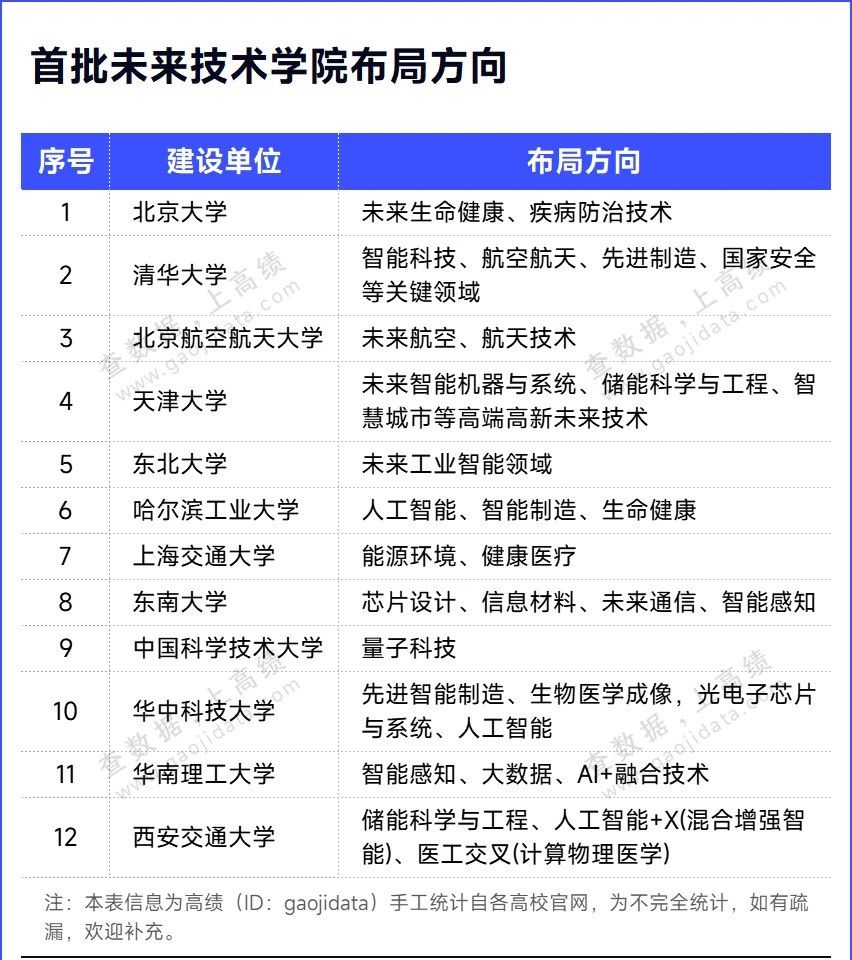

在新工科的建设中,大学的组织形式也在不断推陈出新、与时俱进。为了更好地培养高端工程人才,众多高校纷纷设立卓越工程师学院;为了紧密贴合当前产业的紧迫需求,现代产业学院应运而生;而着眼于未来发展的趋势,未来技术学院也相继成立。这些创新型学院的出现,犹如为工程人才的创新培养搭建起了一座座坚实的桥梁与广阔的平台。

自 2022 年至 2024 年,教育部先后分三批公布了国家卓越工程师建设高校名单。清华大学、浙江大学、北京航空航天大学等 32 所高校成功入选,成为培养卓越工程师的重要基地。2021 年 12 月 30 日,教育部官网发布了一则重磅通知 ——《教育部办公厅 工业和信息化部办公厅关于公布首批现代产业学院名单的通知》,在这一通知中,49 所高校的 50 个现代产业学院脱颖而出,成功入选首批名单。同年,备受瞩目的首批未来技术学院名单也正式尘埃落定,北京大学等 12 所高校幸运上榜。这些学院的成立与发展,将为新工科人才的培养提供更为优质、高效的教育资源与实践环境。

| 新工科专业:优化调整!

新工科建设的深入推进,必然要求打破传统学科之间的壁垒,实现学科的深度融合与协同发展。同样,在本科层次的人才培养过程中,专业结构的优化调整也在紧锣密鼓地进行。如今,人工智能、智能制造工程、数据科学与大数据技术等极具时代特色的新工科专业,正在全国范围内加速布局与推广。这些新兴专业的出现,不仅顺应了科技与产业发展的潮流,更为培养适应新时代需求的新工科人才奠定了坚实的专业基础。

截图自《中国高校新工科发展报告(2024)》

新工科建设作为中国高等教育主动出击、积极应对全球竞争的有力武器,以及服务国家战略需求的关键举措,其意义非凡。它既是教育系统对 “教育强国、科技强国、人才强国” 战略的生动实践与积极回应,也是推动产业转型升级、塑造未来竞争优势的一项基础性、战略性工程。在未来的发展道路上,新工科建设必将持续发挥重要作用,为我国的经济社会发展与科技进步注入源源不断的强大动力。

来源:高绩,软科等,爱科会易仅用于学术交流,若相关内容侵权,请联系删除。

2025.05.16 - 2025.05.18 中国 杭州

2025.05.23 - 2025.05.25 中国 海口

2025.05.23 - 2025.05.25 中国 武汉

2025.03.28 - 2025.03.31 中国 成都

2025.05.16 - 2025.05.18

中国 杭州

投稿截止 2025.03.30

2025.05.23 - 2025.05.25

中国 海口

投稿截止 2025.04.10

2025.05.23 - 2025.05.25

中国 武汉

投稿截止 2025.04.15

2025.03.28 - 2025.03.31

中国 成都

投稿截止 2025.02.28