- 国内站

- 国际站

No data

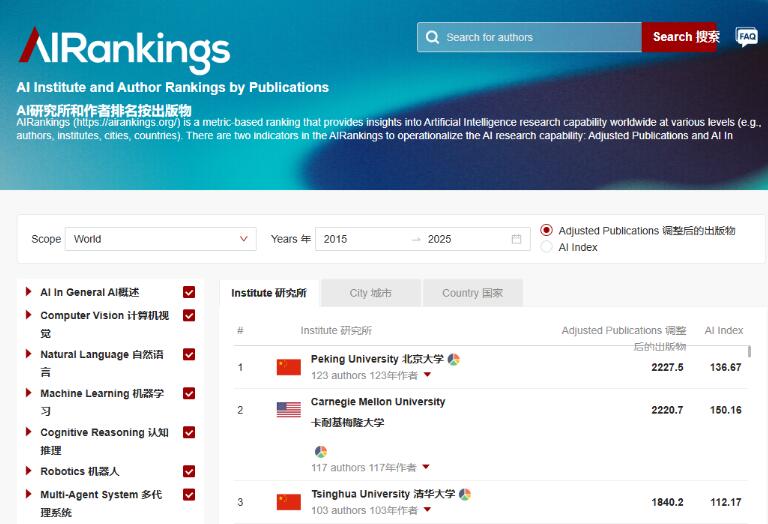

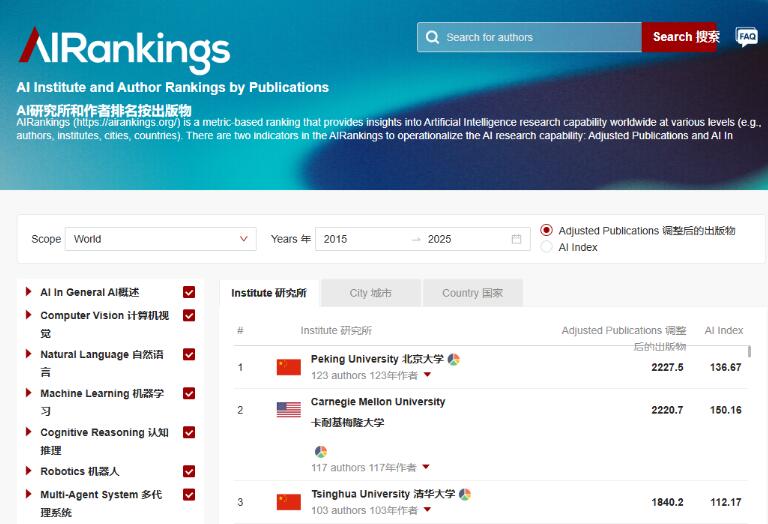

日前,AIRankings公布了2025年人工智能核心领域顶刊与顶会论文发表数据以及全球排名结果,共有580所高校和科研机构上榜。

AIRankings是一个基于量化指标的全球人工智能研究能力排名系统,主要由人工智能领域的一群来自中国的教授共同发起,以透明算法整合50多个AI领域顶级会议和期刊,以调整后出版物数量(Adjusted Publications)和AI指数(AI Index)两大指标为排名依据,整合了计算机视觉、自然语言处理、机器学习等八大AI核心领域的数据,对机构、城市、国家的人工智能研究能力进行多层级量化评估,提供更细粒度的参考依据。

| 全球排名亮点

美国仍以绝对优势位列榜首,中国作为全球第二与英国拉开断崖式差距,形成中美两极鼎立的世界格局。

英国、德国、加拿大、澳大利亚包揽第三至第六名,西方国家在AI领域仍具备客观优势。

前十名中亚洲国家占有四席,中国(第2名)、新加坡(第7名)、韩国(第8名)、日本(第10名)均上榜前十,昭示了AI领域东方力量的崛起。

值得注意的是,2025年开年以来,AIRankings排名呈现出历史性转折——中国论文发表数量首度超越美国,标志着全球AI发展格局的转折点已经到来。

| 13所中国内地高校,全球Top 100!

2015-2025年AIRankings成果发表量全球Top 100,共有14家中国高校及科研机构上榜。其中,13所中国内地高校跻身AI领域成果发表量全球百强。

在全球Top 10中,中国高校及科研机构占据四席:北京大学(第1名)、清华大学(第3名)、浙江大学(第7名)和中国科学院(第8名)上榜。来自中国、韩国和新加坡的亚洲高校共占有六席,亚洲地区AI学术力量日益壮大。

在中国高校学术力量集体崛起的进程中,北京大学取得了瞩目成绩——自2022年起在AI成果发表量与AI指数榜单均蝉联全球第一。

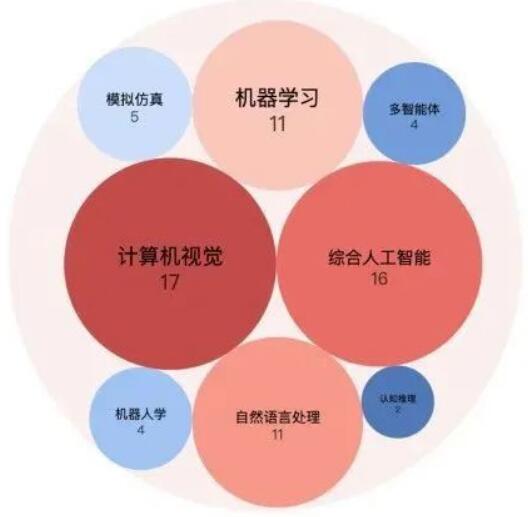

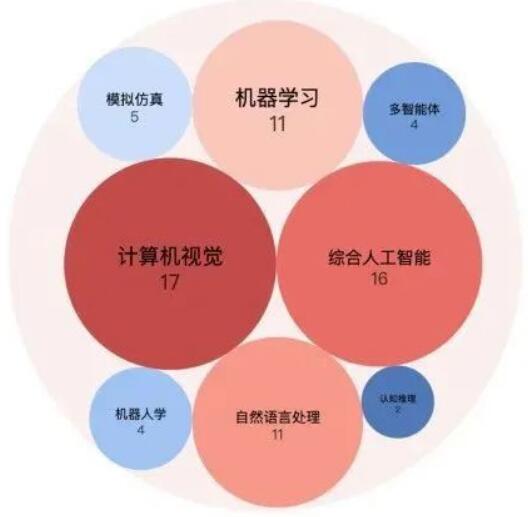

从各个细分研究领域来看,中国高校在计算机视觉、自然语言处理以及综合人工智能三个研究领域取得了显著优势,前十名中均有5-7所中国高校上榜,中科大、哈工大、港中文、中山大学等高校尽管在总体排名中表现并不突出,但在特定研究领域已跻身世界前列。在机器学习领域,仅有北大、清华两所中国高校上榜前十;而在认知推理、机器人学、多智能体系统以及模拟仿真等研究分支,中国仅有少数高校上榜全球前五十,仍有较大的探索和进步空间。

在中国高校学术力量集体崛起的进程中,北京大学取得了瞩目成绩——自2022年起在AI成果发表量与AI指数榜单均蝉联全球第一,在计算机视觉、自然语言处理和一般AI研究领域也包揽第一。这与北京大学在新型科研组织模式、学科发展架构与人才引进和培养理念方面的开拓性探索密不可分。

自2020年朱松纯教授归国并出任北京大学人工智能研究院、智能学院院长以来,北京大学智能学科走上了全面发展的“快车道”。以国家战略需求为导向开展“有组织科研”,与面向原创性的“自由式探索”相结合;建成纵向贯通学研产、横向实现大交叉的创新联合体;打造“本博贯通”、科研能力培养前置的人才培养方案和课程体系,为中国智能学科发展储备了一批青年人才,推动了近年来北大在AI领域前沿成果的快速增长。

其中,北京通用人工智能研究院联合北大、清华共同创建的通用人工智能实验班(简称“通班”)在智能学科青年人才培养方面取得了卓著成效。自2021年创建以来,清北通班累计招收246名本科生,通班学生在本科阶段即在CVPR、NeurIPS、ICLR、ICRA等人工智能顶会上发表论文近百篇,并在“挑战杯”、“Robocup”“美国数学建模大赛”等国内外科创赛事中获得百余奖项。2023年又启动了通用人工智能人才培养协同攻关体计划(简称“通计划”), 目前已经有15所高校参与,打破领域和高校的壁垒,共同培养博士生。这支兼具学术潜力和创新精神的青年人才队伍已成为中国AI前沿创新的生力军,以“通班”、“通计划”为代表的新型人才培养体系也将为我国智能学科的长足发展提供源源不竭的人才资源。

| 2所非“双一流”高校,AI成果发表量全球前200!

名单中有2所非“双一流”高校表现突出,入列全球前200名,超过一众“双一流”!深圳大学位列全球106名,西湖大学位列全球112名,展现了学校在AI领域前沿成果的快速增长。

| 结语

成就之余,隐忧尚存。中国与美国在AI领域的论文发表数量与作者数量仍存在显著差距,从细分领域来看也有明显的“偏科”情况——在计算机视觉、自然语言处理和综合人工智能研究领域跻身世界前列,而在机器学习、机器人学领域表现平平,而在认知推理、多智能体系统等领域成果比较匮乏。与此同时,美国通过对华进行高端芯片出口管制、阻滞学术交流,以及大肆渲染“中国AI威胁论”的舆论攻势,对中国的AI发展构成了严峻的外部挑战。

破局的核心在于突破认知桎梏、实现思想自主。勇于开拓新的理论方法、技术路径与科研范式,聚焦于基础理论和算法框架的根本性突破,走出一条自信、自立、自强的中国AGI发展道路。这条路注定充满挑战,但也是中国在全球AI竞争中赢得战略主动、在学科发展进程中开拓人类知识边界的必由之路。

来源:高绩,知识分子,AIRankings官网等,爱科会易仅用于学术交流。

日前,AIRankings公布了2025年人工智能核心领域顶刊与顶会论文发表数据以及全球排名结果,共有580所高校和科研机构上榜。

AIRankings是一个基于量化指标的全球人工智能研究能力排名系统,主要由人工智能领域的一群来自中国的教授共同发起,以透明算法整合50多个AI领域顶级会议和期刊,以调整后出版物数量(Adjusted Publications)和AI指数(AI Index)两大指标为排名依据,整合了计算机视觉、自然语言处理、机器学习等八大AI核心领域的数据,对机构、城市、国家的人工智能研究能力进行多层级量化评估,提供更细粒度的参考依据。

| 全球排名亮点

美国仍以绝对优势位列榜首,中国作为全球第二与英国拉开断崖式差距,形成中美两极鼎立的世界格局。

英国、德国、加拿大、澳大利亚包揽第三至第六名,西方国家在AI领域仍具备客观优势。

前十名中亚洲国家占有四席,中国(第2名)、新加坡(第7名)、韩国(第8名)、日本(第10名)均上榜前十,昭示了AI领域东方力量的崛起。

值得注意的是,2025年开年以来,AIRankings排名呈现出历史性转折——中国论文发表数量首度超越美国,标志着全球AI发展格局的转折点已经到来。

| 13所中国内地高校,全球Top 100!

2015-2025年AIRankings成果发表量全球Top 100,共有14家中国高校及科研机构上榜。其中,13所中国内地高校跻身AI领域成果发表量全球百强。

在全球Top 10中,中国高校及科研机构占据四席:北京大学(第1名)、清华大学(第3名)、浙江大学(第7名)和中国科学院(第8名)上榜。来自中国、韩国和新加坡的亚洲高校共占有六席,亚洲地区AI学术力量日益壮大。

在中国高校学术力量集体崛起的进程中,北京大学取得了瞩目成绩——自2022年起在AI成果发表量与AI指数榜单均蝉联全球第一。

从各个细分研究领域来看,中国高校在计算机视觉、自然语言处理以及综合人工智能三个研究领域取得了显著优势,前十名中均有5-7所中国高校上榜,中科大、哈工大、港中文、中山大学等高校尽管在总体排名中表现并不突出,但在特定研究领域已跻身世界前列。在机器学习领域,仅有北大、清华两所中国高校上榜前十;而在认知推理、机器人学、多智能体系统以及模拟仿真等研究分支,中国仅有少数高校上榜全球前五十,仍有较大的探索和进步空间。

在中国高校学术力量集体崛起的进程中,北京大学取得了瞩目成绩——自2022年起在AI成果发表量与AI指数榜单均蝉联全球第一,在计算机视觉、自然语言处理和一般AI研究领域也包揽第一。这与北京大学在新型科研组织模式、学科发展架构与人才引进和培养理念方面的开拓性探索密不可分。

自2020年朱松纯教授归国并出任北京大学人工智能研究院、智能学院院长以来,北京大学智能学科走上了全面发展的“快车道”。以国家战略需求为导向开展“有组织科研”,与面向原创性的“自由式探索”相结合;建成纵向贯通学研产、横向实现大交叉的创新联合体;打造“本博贯通”、科研能力培养前置的人才培养方案和课程体系,为中国智能学科发展储备了一批青年人才,推动了近年来北大在AI领域前沿成果的快速增长。

其中,北京通用人工智能研究院联合北大、清华共同创建的通用人工智能实验班(简称“通班”)在智能学科青年人才培养方面取得了卓著成效。自2021年创建以来,清北通班累计招收246名本科生,通班学生在本科阶段即在CVPR、NeurIPS、ICLR、ICRA等人工智能顶会上发表论文近百篇,并在“挑战杯”、“Robocup”“美国数学建模大赛”等国内外科创赛事中获得百余奖项。2023年又启动了通用人工智能人才培养协同攻关体计划(简称“通计划”), 目前已经有15所高校参与,打破领域和高校的壁垒,共同培养博士生。这支兼具学术潜力和创新精神的青年人才队伍已成为中国AI前沿创新的生力军,以“通班”、“通计划”为代表的新型人才培养体系也将为我国智能学科的长足发展提供源源不竭的人才资源。

| 2所非“双一流”高校,AI成果发表量全球前200!

名单中有2所非“双一流”高校表现突出,入列全球前200名,超过一众“双一流”!深圳大学位列全球106名,西湖大学位列全球112名,展现了学校在AI领域前沿成果的快速增长。

| 结语

成就之余,隐忧尚存。中国与美国在AI领域的论文发表数量与作者数量仍存在显著差距,从细分领域来看也有明显的“偏科”情况——在计算机视觉、自然语言处理和综合人工智能研究领域跻身世界前列,而在机器学习、机器人学领域表现平平,而在认知推理、多智能体系统等领域成果比较匮乏。与此同时,美国通过对华进行高端芯片出口管制、阻滞学术交流,以及大肆渲染“中国AI威胁论”的舆论攻势,对中国的AI发展构成了严峻的外部挑战。

破局的核心在于突破认知桎梏、实现思想自主。勇于开拓新的理论方法、技术路径与科研范式,聚焦于基础理论和算法框架的根本性突破,走出一条自信、自立、自强的中国AGI发展道路。这条路注定充满挑战,但也是中国在全球AI竞争中赢得战略主动、在学科发展进程中开拓人类知识边界的必由之路。

来源:高绩,知识分子,AIRankings官网等,爱科会易仅用于学术交流。