- 国内站

- 国际站

No data

近日,东南大学毫米波全国重点实验室崔铁军院士团队蒋卫祥教授课题组与移动通信全国重点实验室张在琛教授课题组、新加坡国立大学仇成伟教授合作,提出了一种无需外部直流电供应的可编程超表面,可实现微波信号至激光信号的直接、高速转换,并支持反向映射。研究团队进一步展示了该超表面信号转换器在跨媒质信息传输链路中的巨大应用潜力,开发了全双工的「空气与水下」互联无线通信系统,为未来「海陆空天」全覆盖跨域通信的实现提供了新技术。

相关研究成果以「Wireless microwave-to-optical conversion via programmable metasurface without DC supply」为题,发表在学术期刊Nature Communications上。论文通讯作者为东南大学信息科学与工程学院蒋卫祥教授、崔铁军院士、张在琛教授和新加坡国立大学仇成伟教授,东南大学信息科学与工程学院张信歌博士、博士生孙雅伦和朱秉诚副研究员为共同第一作者,其他贡献者包括东南大学信息科学与工程学院田翰闱博士和硕士毕业生王博远。

| 研究背景

微波与光之间的能量和信息交换在从传统电信到新兴量子技术等众多领域至关重要。微波与光相互作用平台能够高效连接电学和光学相关系统,充分发挥微波和光波在不同传播介质中的优势,实现无缝的跨媒质信息传输,可为下一代全域覆盖信息网络提供极具价值的解决方案。然而,由于微波和光波频率尺度差异巨大,导致能量天然不兼容,实现有效的微波与光相互作用面临巨大挑战。现有实现方案通常基于光纤和电路技术,需要有线连接和复杂的分离电路元件级联以及多个中间处理过程,而且依赖外部电源供电,增加了成本、功耗和系统复杂性,也限制了自由空间中的无线应用。

近年来,可编程超表面为实时操控自由空间电磁波提供了全新技术途径。尽管可编程超表面在从微波到太赫兹,再到光学的广泛频谱范围内都展现出了非凡的潜力,在单个超表面上实现具有巨大波长差异的光与微波的高速耦合仍然具有挑战。不同于常见电控可编程超表面,近年来,光控可编程超表面被提出和研制,实现了用光来操控微波功能,将空间光与微波有机联系起来(Nature Electronics, DOI: 10.1038/s41928-020-0380-5)。然而,它的调控速率较低。近期报道了具有高速信号转换能力的光控时域超表面并利用其研制了混合通信系统(Light: Science & Applications, DOI: 10.1038/s41377-022-00817-5),但该系统仅能实现光信号到微波信号的转换,而且超表面工作需要外部电源连接。

| 创新研究

为解决上述问题,研究团队提出并实现了一种新型可编程超表面,能够在无需外部电源的情况下,直接实现微波信号到光学信号的高速转换,而且还支持反向转换。该器件通过将亚波长微波谐振结构、MS结和光电PN结组件集成在一起,构建了一个支持微波到激光信号转换和激光到微波反向转换的超表面平台。当微波信号入射到超表面时,MS结吸收微波能量并将其整流为直流电,驱动集成的激光二极管发光,实现微波到激光的转换;而当激光照射到超表面时,PN结根据激光强度变化产生电容变化,从而改变反射微波的幅度,实现激光到微波的转换。基于不同物理机制的设计,双向信号转换能够在单一超表面平台上同时实现,且切换速度可达数百KHz,即使在无电源连接的情况下也能正常工作。

基于该可编程超表面信号转换器,研究人员设计并构建了全双工的“空气与水下”互联无线通信系统。实验结果显示,系统成功实现了通过空-水边界的双向实时数据传输,水下利用激光信号,空中利用微波信号,能够同时独立传输两个不同的视频,展示了其在跨介质通信中的巨大潜力。此外,采用双激光束照射超表面的两个光电二极管进行空间分集传输,有效减轻了水下湍流对光信号的干扰,确保了数据传输的稳定性。相关成果为实现无线、无电池的微波与光相互转换平台奠定了重要基础,可为新型光电器件和系统开发提供参考,对6G全域连接通信的发展具有重要意义,有望推动光电技术和无线通信技术的融合发展。

| 图文速览

图1 | 现有的有线方案与基于可编程超表面的无线微波-光转换方法对比。

传统的微波到光转换方案依赖于微波光子学技术,需要同时输入微波信号和光载波,然后通过电光调制将微波数据映射到输出的光信号上。而基于可编程超表面,能够直接实现微波信号到光信号的转换,无线连接任何电源。基于该超表面信号转换器,有助于建立无缝连接的「卫星-空中-地面-海洋」全覆盖网络,推动跨媒质通信的发展。

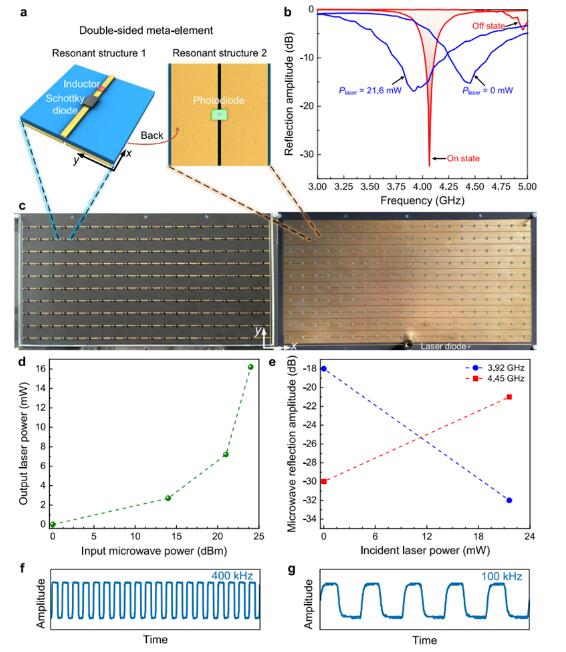

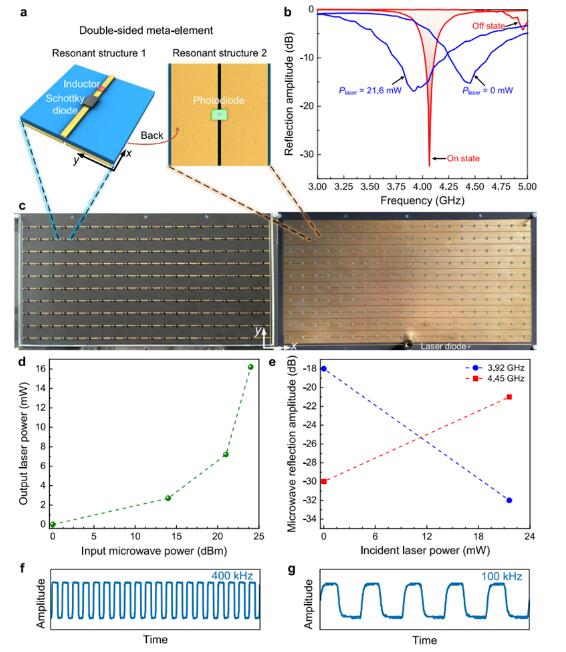

图2 | 设计的超表面单元及其微波-激光相互转换性能。(a)设计的超表面单元,包含双面微波谐振结构,其中分别集成了肖特基二极管和光电二极管;(b)在不同条件下,超表面单元的微波反射幅度模拟结果;(c)超表面样品的实物照片;(d)不同输入微波功率下,测量的输出绿色激光功率;(e)不同绿色激光照射功率下,测量的微波反射幅度;(f)基于肖特基二极管的上转换超表面测量的切换速率;(g)基于光电二极管的下转换超表面测量的切换速率。

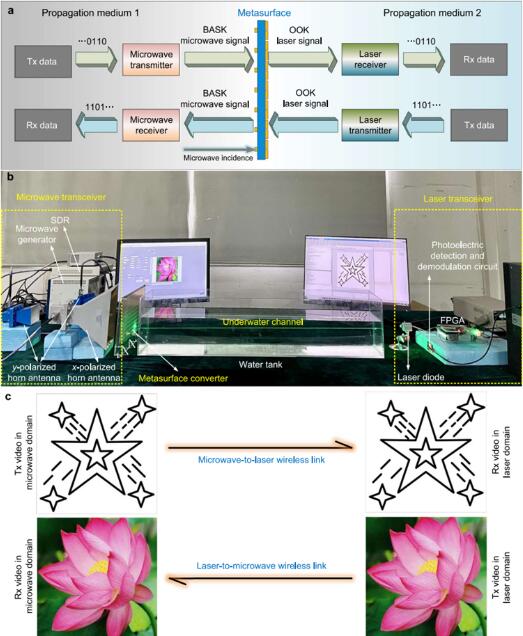

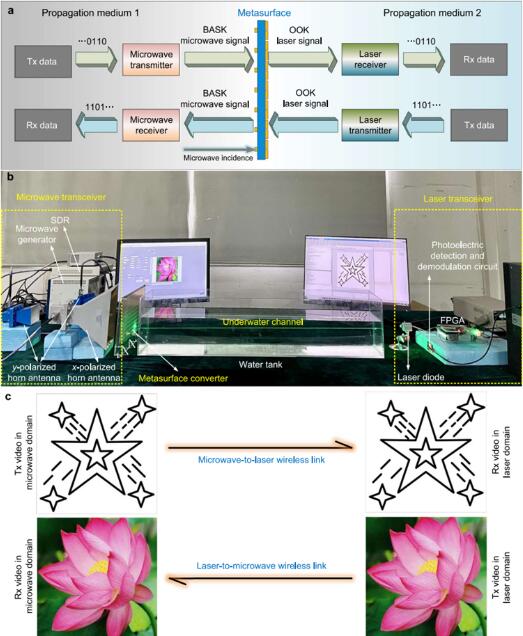

图3 | 基于超表面的全双工跨「空气-水下」无线通信系统实验。(a)跨「空气-水下」无线通信系统的示意图;(b)搭建的系统原型照片;该无线通信系统包含微波收发器、超表面转换器和激光收发器,其中水槽位于超表面转换器和激光收发器之间,用于提供水下通信通道;(c)实验结果表明,通过微波到激光链路和激光到微波链路,两个不同的视频信号可以在空气-水接口处独立且同时传输。

图4 | 通信系统在水下湍流通道中的测试实验。(a)实验场景照片,其中常温水首先注入水槽,然后从上至下注入热水,以产生温度引起的湍流效果;(b)当一个光电二极管被照射时,强烈的湍流会导致激光束的扩散和漂移,从而降低链路的传输质量;(c)当同时照射两个光电二极管时,即使其中一个激光束出现中断,另一个激光束仍然能够确保链路的稳定数据传输,提供相对稳定的传输质量。

来源:东南大学,爱科会易仅用于学术交流。

近日,东南大学毫米波全国重点实验室崔铁军院士团队蒋卫祥教授课题组与移动通信全国重点实验室张在琛教授课题组、新加坡国立大学仇成伟教授合作,提出了一种无需外部直流电供应的可编程超表面,可实现微波信号至激光信号的直接、高速转换,并支持反向映射。研究团队进一步展示了该超表面信号转换器在跨媒质信息传输链路中的巨大应用潜力,开发了全双工的「空气与水下」互联无线通信系统,为未来「海陆空天」全覆盖跨域通信的实现提供了新技术。

相关研究成果以「Wireless microwave-to-optical conversion via programmable metasurface without DC supply」为题,发表在学术期刊Nature Communications上。论文通讯作者为东南大学信息科学与工程学院蒋卫祥教授、崔铁军院士、张在琛教授和新加坡国立大学仇成伟教授,东南大学信息科学与工程学院张信歌博士、博士生孙雅伦和朱秉诚副研究员为共同第一作者,其他贡献者包括东南大学信息科学与工程学院田翰闱博士和硕士毕业生王博远。

| 研究背景

微波与光之间的能量和信息交换在从传统电信到新兴量子技术等众多领域至关重要。微波与光相互作用平台能够高效连接电学和光学相关系统,充分发挥微波和光波在不同传播介质中的优势,实现无缝的跨媒质信息传输,可为下一代全域覆盖信息网络提供极具价值的解决方案。然而,由于微波和光波频率尺度差异巨大,导致能量天然不兼容,实现有效的微波与光相互作用面临巨大挑战。现有实现方案通常基于光纤和电路技术,需要有线连接和复杂的分离电路元件级联以及多个中间处理过程,而且依赖外部电源供电,增加了成本、功耗和系统复杂性,也限制了自由空间中的无线应用。

近年来,可编程超表面为实时操控自由空间电磁波提供了全新技术途径。尽管可编程超表面在从微波到太赫兹,再到光学的广泛频谱范围内都展现出了非凡的潜力,在单个超表面上实现具有巨大波长差异的光与微波的高速耦合仍然具有挑战。不同于常见电控可编程超表面,近年来,光控可编程超表面被提出和研制,实现了用光来操控微波功能,将空间光与微波有机联系起来(Nature Electronics, DOI: 10.1038/s41928-020-0380-5)。然而,它的调控速率较低。近期报道了具有高速信号转换能力的光控时域超表面并利用其研制了混合通信系统(Light: Science & Applications, DOI: 10.1038/s41377-022-00817-5),但该系统仅能实现光信号到微波信号的转换,而且超表面工作需要外部电源连接。

| 创新研究

为解决上述问题,研究团队提出并实现了一种新型可编程超表面,能够在无需外部电源的情况下,直接实现微波信号到光学信号的高速转换,而且还支持反向转换。该器件通过将亚波长微波谐振结构、MS结和光电PN结组件集成在一起,构建了一个支持微波到激光信号转换和激光到微波反向转换的超表面平台。当微波信号入射到超表面时,MS结吸收微波能量并将其整流为直流电,驱动集成的激光二极管发光,实现微波到激光的转换;而当激光照射到超表面时,PN结根据激光强度变化产生电容变化,从而改变反射微波的幅度,实现激光到微波的转换。基于不同物理机制的设计,双向信号转换能够在单一超表面平台上同时实现,且切换速度可达数百KHz,即使在无电源连接的情况下也能正常工作。

基于该可编程超表面信号转换器,研究人员设计并构建了全双工的“空气与水下”互联无线通信系统。实验结果显示,系统成功实现了通过空-水边界的双向实时数据传输,水下利用激光信号,空中利用微波信号,能够同时独立传输两个不同的视频,展示了其在跨介质通信中的巨大潜力。此外,采用双激光束照射超表面的两个光电二极管进行空间分集传输,有效减轻了水下湍流对光信号的干扰,确保了数据传输的稳定性。相关成果为实现无线、无电池的微波与光相互转换平台奠定了重要基础,可为新型光电器件和系统开发提供参考,对6G全域连接通信的发展具有重要意义,有望推动光电技术和无线通信技术的融合发展。

| 图文速览

图1 | 现有的有线方案与基于可编程超表面的无线微波-光转换方法对比。

传统的微波到光转换方案依赖于微波光子学技术,需要同时输入微波信号和光载波,然后通过电光调制将微波数据映射到输出的光信号上。而基于可编程超表面,能够直接实现微波信号到光信号的转换,无线连接任何电源。基于该超表面信号转换器,有助于建立无缝连接的「卫星-空中-地面-海洋」全覆盖网络,推动跨媒质通信的发展。

图2 | 设计的超表面单元及其微波-激光相互转换性能。(a)设计的超表面单元,包含双面微波谐振结构,其中分别集成了肖特基二极管和光电二极管;(b)在不同条件下,超表面单元的微波反射幅度模拟结果;(c)超表面样品的实物照片;(d)不同输入微波功率下,测量的输出绿色激光功率;(e)不同绿色激光照射功率下,测量的微波反射幅度;(f)基于肖特基二极管的上转换超表面测量的切换速率;(g)基于光电二极管的下转换超表面测量的切换速率。

图3 | 基于超表面的全双工跨「空气-水下」无线通信系统实验。(a)跨「空气-水下」无线通信系统的示意图;(b)搭建的系统原型照片;该无线通信系统包含微波收发器、超表面转换器和激光收发器,其中水槽位于超表面转换器和激光收发器之间,用于提供水下通信通道;(c)实验结果表明,通过微波到激光链路和激光到微波链路,两个不同的视频信号可以在空气-水接口处独立且同时传输。

图4 | 通信系统在水下湍流通道中的测试实验。(a)实验场景照片,其中常温水首先注入水槽,然后从上至下注入热水,以产生温度引起的湍流效果;(b)当一个光电二极管被照射时,强烈的湍流会导致激光束的扩散和漂移,从而降低链路的传输质量;(c)当同时照射两个光电二极管时,即使其中一个激光束出现中断,另一个激光束仍然能够确保链路的稳定数据传输,提供相对稳定的传输质量。

来源:东南大学,爱科会易仅用于学术交流。